Herbarien gegen das Insektensterben?

Herbarien gegen das Insektensterben?

Alte Pflanzensammlungen sorgen für neue Erkenntnisse

Das Insektensterben stellt die Wissenschaft vor Rätsel. Es gibt zwar einige Thesen, aber wenig Belege. Die eDNA-Methode der Universität Trier könnte mithilfe von alten Herbarien neue Erklärungen liefern.

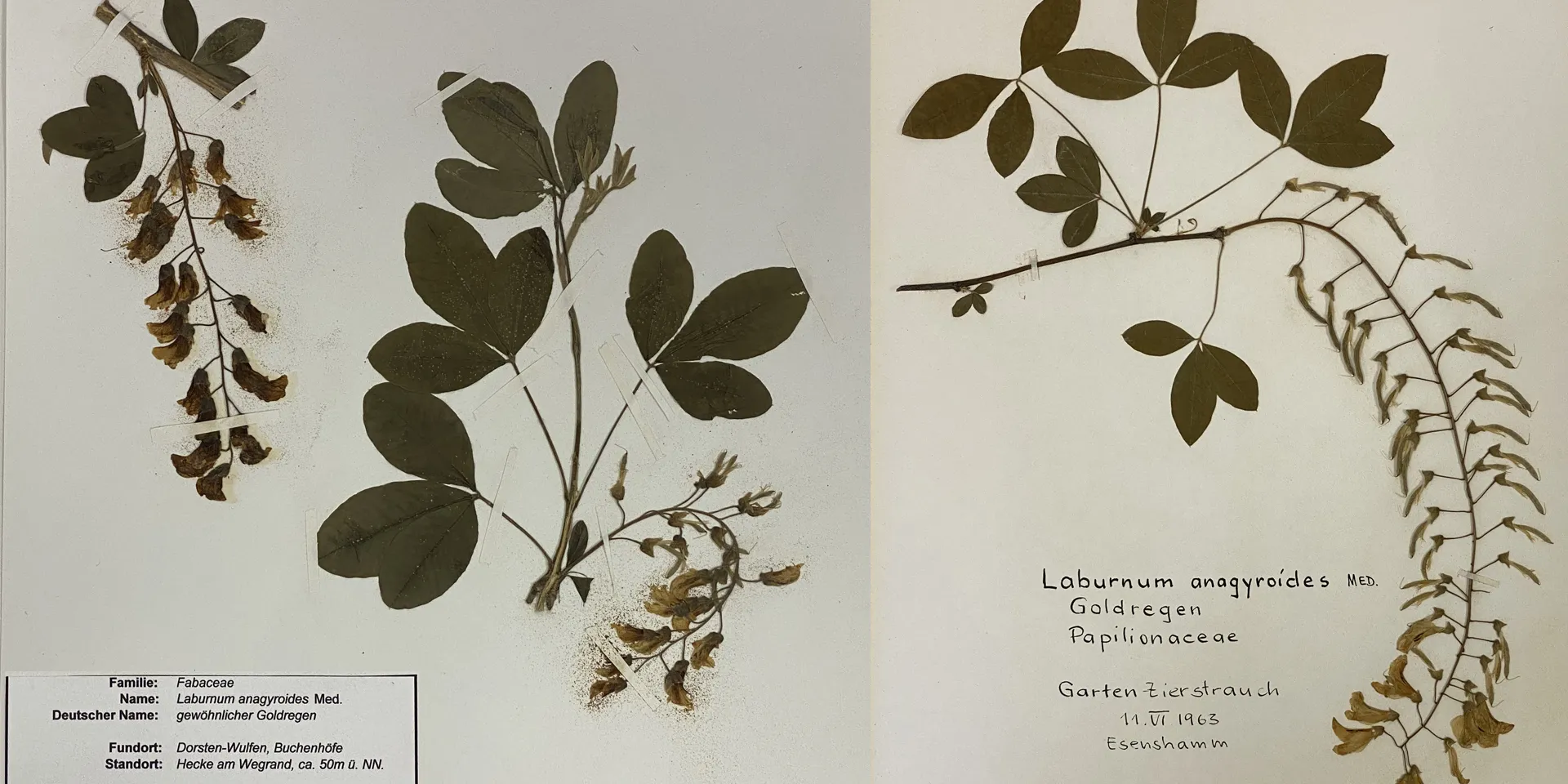

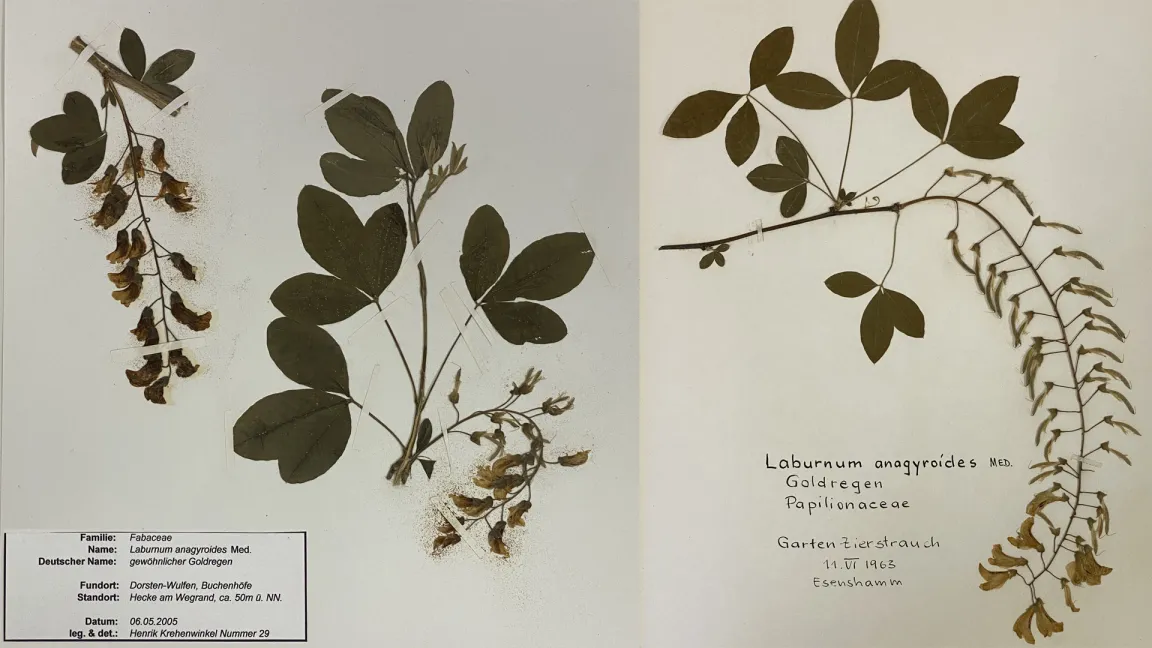

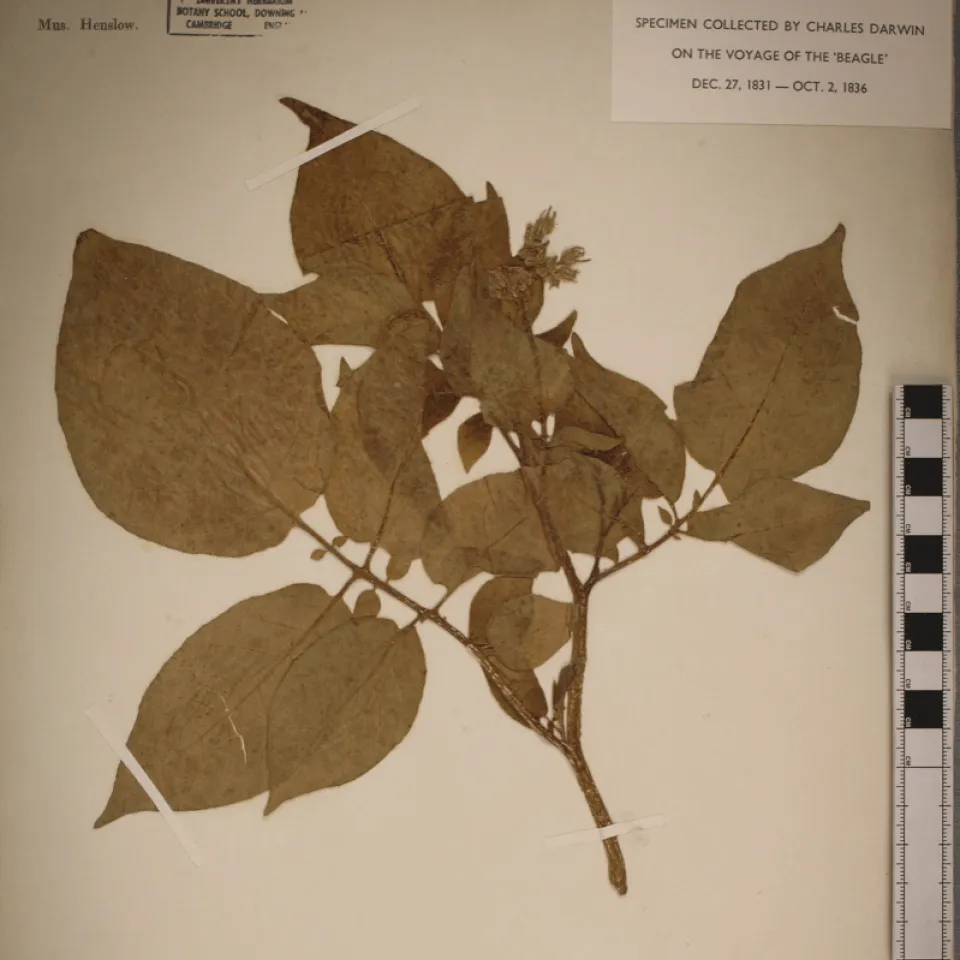

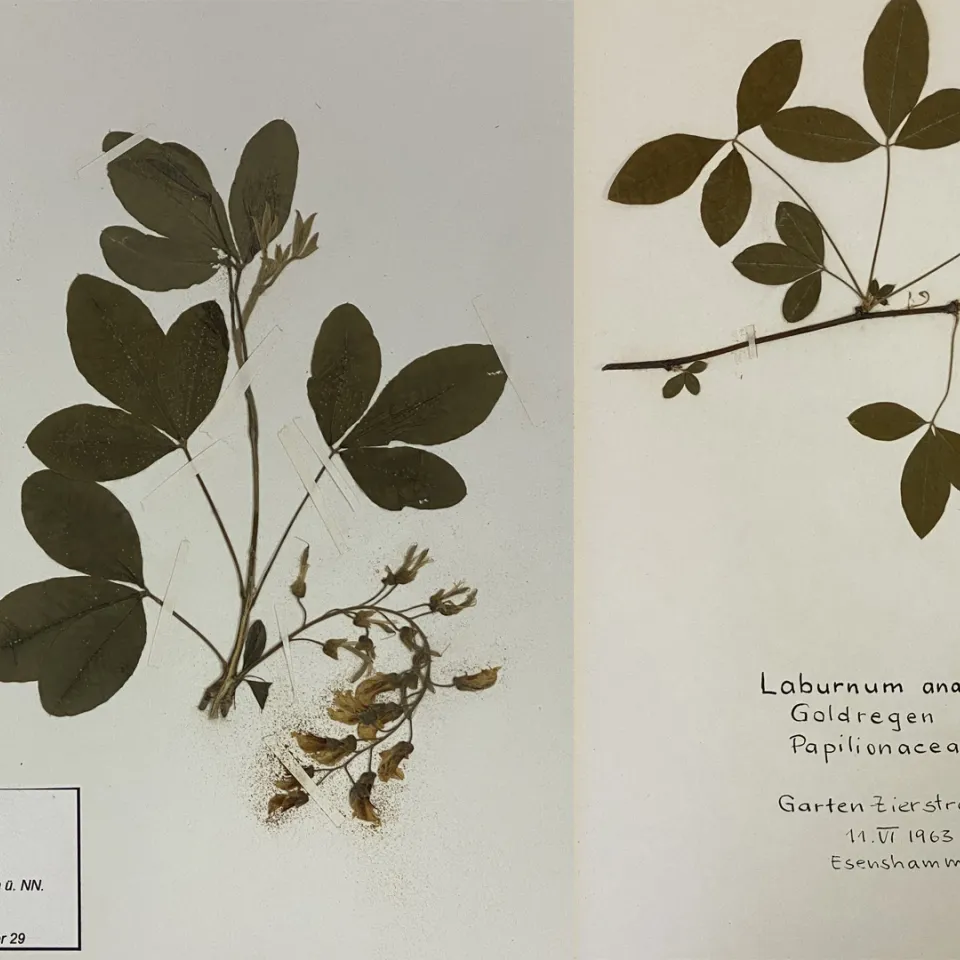

Biologen, Agrarwissenschaftler oder Apotheker kennen sie aus ihrer Studienzeit: die Herbarien. Sammlungen aus getrockneten und gepressten Pflanzen oder Pflanzenteilen, penibel beschriftet, sind meist Pflichtbestandteil dieser Studiengänge. Offenbar eignen sie sich nicht nur dazu, Informationen über verbreitet vorkommende Pflanzen zu bewahren, sondern auch über deren Besucher: die Insekten.

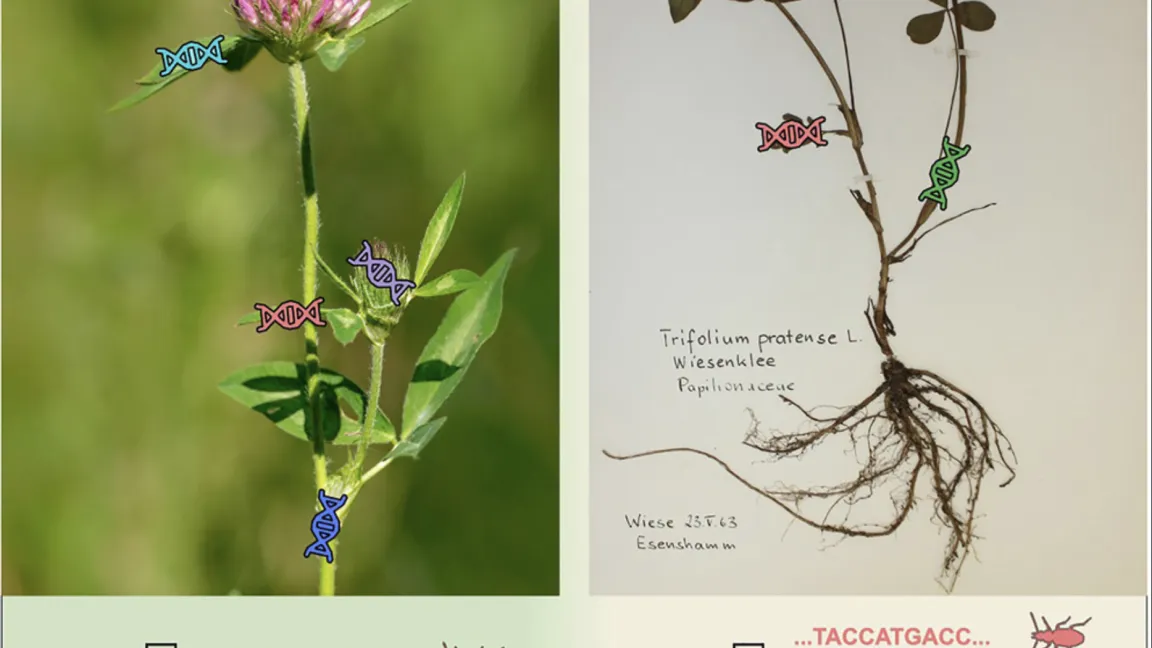

Denn heute stellt das Insektensterben Forschende nicht zuletzt deshalb vor viele Fragen, weil es jahrzehntelang kaum Datensätze zum Vorkommen von Insekten gab, auf die man für Studien hätte zurückgreifen können. Die Untersuchung von historischen Herbarien könnte das nun ändern. Dafür hat Professor Dr. Henrik Krehenwinkel mit seinem Team an der Universität Trier in einer Studie teils 60 Jahre alte Pflanzen aus solchen Sammlungen untersucht: „Wir haben erstmals gezeigt, dass Herbarien wunderbar geeignet sind, um historische Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Insekten zu untersuchen.“

Umweltprobenbank speichert Proben der letzten vier Jahrzehnte

Die Umweltprobenbank des Bundes, die an der Uni Trier ansässig ist, lagert tausende Proben von Tieren und Pflanzen aus den letzten 40 Jahren bei einer Temperatur von minus 160 Grad Celsius. Studienleiter Krehenwinkel zeigt sich zufrieden, dass es auch bei diesen in Stickstoff gelagerten Proben möglich gewesen sei, „sie auf Umwelt-DNA, sogenannte eDNA, zu untersuchen“. Auch in getrockneten Pflanzenteilen, wie etwa in Teebeuteln, sei es möglich gewesen, biologische Spuren von Insekten nachzuweisen.

Doch zurück zu den Herbarien. „Im Gegensatz zu Teebeuteln erlauben diese, Zeitreihen aufzustellen und so zu erfahren, welche Insekten früher auf den Pflanzen gelebt haben. So können wir die Datenlücken schließen sowie die Zahl von Insekten auf den Pflanzen historisch vergleichen. Und diese Daten brauchen wir, um die Theorien zum Artensterben zu testen“, beschreiben die an der Studie beteiligten Doktoranden Lisa Mahla und Manuel Stothut die Reichweite der Studie. Die Theorien reichen von Klimawandelfolgen über Lichtverschmutzung bis hin zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder invasive Arten, die die heimischen Insekten zurückdrängen. Eine der Theorien macht auch die abnehmende Anzahl der Pflanzenarten auf Wiesen und Graslandschaften für das Insektensterben verantwortlich.

Herbarien aus Rheinland-Pfalz dringend gesucht

Henrik Krehenwinkel und sein Team haben für die Studie, die im renommierten Fachmagazin Current Biology veröffentlicht wurde, auch ihre persönlichen Archive geplündert: Eines der Herbarien stammt aus Krehenwinkels eigener Studienzeit und ist fast 20 Jahre alt. Eine weitere, 60 Jahre alte Sammlungsmappe erhielten die Forschenden von der Mutter eines Mitarbeitenden, die Apothekerin ist. Das jüngste Herbarium sammelte Gastprofessor Dr. Majid Moradmand vor sieben Jahren im Iran. Mithilfe dieser Herbarien konnten die Wissenschaftler erstmals belegen, dass die eingelagerten, getrockneten und in Papiermappen abgelegten Sammlungen von unschätzbarem Wert für das Biomonitoring sind: Mit ihnen lassen sich durch die Methode der eDNA Änderungen in der Häufigkeit sowie Verschiebungen der Verbreitungsgebiete von Insekten nachzeichnen.

Julia Paetsch, Doktorandin im Forscherteam, untersucht nun genauer, wie, seit wann und warum das Insektensterben in Rheinland-Pfalz stattfand. Dazu erhebt sie zunächst den Ist-Zustand: Welche Insekten leben in welcher Anzahl auf welchen Pflanzen? Für den Vergleich mit früheren Zeitpunkten sucht sie auch nach Herbarien aus privaten Beständen. Wer zufällig noch ein altes Herbarium aus seiner Ausbildung im Keller hat – die Universität Trier nimmt es dankend entgegen (E-Mail-Kontakt: paetsch@uni-trier.de).

Quelle: idw-online